ماتريوشكا قارورة المحيميد

نبوءة الإبداع تكشف أن الأنثى هي الحضارة

.. “هكذا علمتني أمي منذ الطفولة؛ أن أحترس من الغرباء، أن أنكفئ إلى داخلي، أن أختزن عواطفي وطاقتي داخلي، لأن إخوتي الثلاثة هم من يحق لطاقاتهم أن تظهر وتنفلت للخارج، حتى أن أعضاءهم منفلتة للخارج، وليس مثلي مقموعة للداخل!”

.. هل من هذه العبارة بدأ تشكّل المهاد النفسي والفكري والاجتماعي لشخصية منيرة الساهي، وغيرها أيضًا من جُلَّ النساء العربيات أواللواتي يعشن في الشرق الأوسط؟! أم تلك القارورة التي منحتها لها الجدة في بادئ الأمر؟! هذه القارورة التي تبدت في مواضع عديدة بالرواية كوعاء لأحزان الأنثى في مجتمعاتنا العربية؟! أوعلى الأقل تأتي هذه القارورة كوعاءٍ موازٍ لما يمور في صدر الأنثى وبين تلافيف مخها. وهل تبعا لتقنية القوارير المتداخلة، عبر الحكاية داخل حكاية، يصير ما في الوعي وما هو شاخص أمام عيني الأنثى إلى اللاوعي، فيرسخ فيه أسوار سجنه وسلاسل سجانه أيضًا؟!

السير في الرواية يؤكد أن كثيرات من الإناث في مجتمعاتنا المنكوبة تحمل كل هذا داخلها أينما ترحل؛ حتى لو صارت وحيدة عزلاء في محيط واسع من الخلاء، أوفي غرفة نومها!

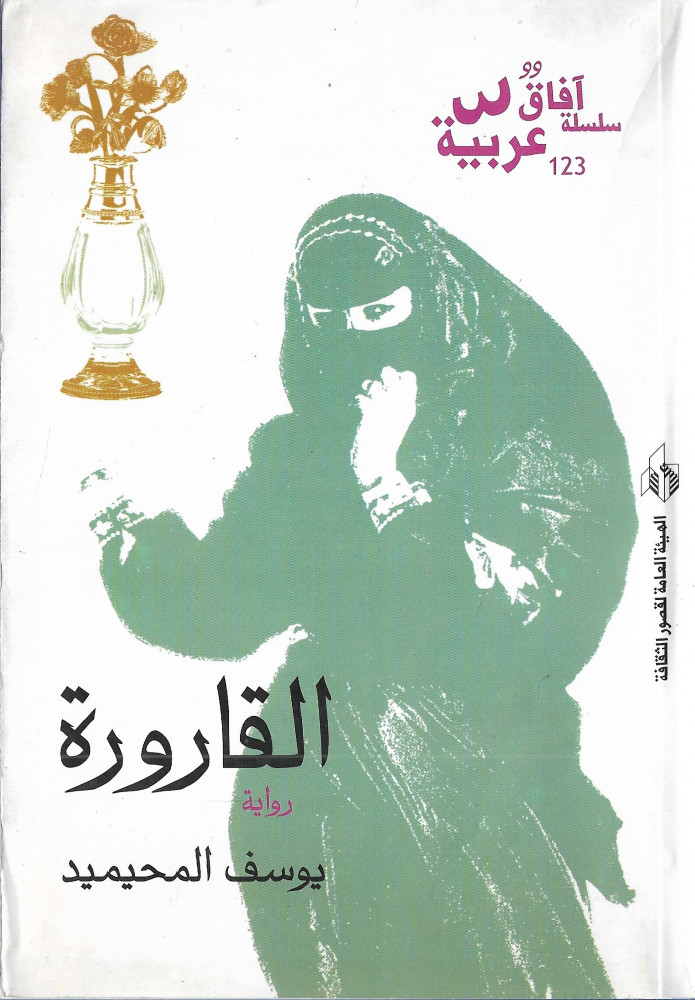

غير أن شخصية إشكالية مثل شخصية على الدّحال، ذلك الرائد المزيف الذي وقعت منيرة في حبائله، تبدو فوق خيالية لشدة واقعيتها، أوأنها واقعية لفرط خياليتها، حتى أننا لا نكاد نمسك به مرةً في حضور فاعل، وسرعان ما يفلت من بين قبضات أذهاننا كقراء كزئبق أوكقرموط سمك، سوى في تذكرات وخيالات منيرة. لكن كيف دخل هذا العنكبوت أوعلي الدَّحَّال حياة منيرة الساهي؟! هي تروي ذلك بالتفصيل، وتصف براعته في الاحتيال، وكيف دغدغ نرجسيتها بامتداح كتابتها، بقوله: أن كلماتها تجعل الماء يفور من الحجر؛ حين اتصل بهاتف مكتبها، يبث إعجابه بزاوية “ورد في آنية” التي كانت تكتبها في إحدى الصحف المسائية (لاحظ العنوان؛ وما يشي به من حالات البتر والسجن التي تعيشها الأنثى في مجتمع المملكة ما قبل رؤية 20/30) يلاحظ أن المحيميد انتهى من كتابة الرواية؛ كما هو مدوَّن بنهاية صفحاتها في مارس2003 وصادرة في العام2010 من سلسلة “آفاق عربية” برئاسة تحرير المبدع الراحل إبراهيم أصلان، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة- مصر.

وعودة إلى سؤالنا: كيف دخل الدحّال بحيلة حياة منيرة؟! الرواية عبرمنولوجات منيرة مع ذاتها تجيب على ذلك وإن كانت بطريقة الحكاية داخل الحكاية أو الحكاية الموازية للحدث الأصل كما يبين في المقطع التالي، إذ تتلخص الخيوط الخفية لبنية من بنياتي الرواية (الدَّحال/ العنكبوت.. الاستعانة بالخادمة الفلبينية/ قوات دولية) ربما أشاعها الروائي هكذا عفو الخاطر، وبنسبة تخمين ما، ربما أن هذا النسج الإبداعي الرائع محسوبٌ حسابه لإكتمال الصورة الروائية، تأمل هذه الصورة الروائية الموازية للحدث الأصلي “لقاؤها أوبداية حكايتها مع علي الدَّحَّال”:

“ما أدهشني في الليلة الأولى بعد سماع صوته العذب، أنني رفعت وسادتي لأعيد ترتيب السرير، وجدت دويبة صغيرة، اقتربت منها، فوجدتها عنكبوتًا يدرج تحت قماش الوسادة بثقة وهدوءٍ. سألت نفسي آنذاك: ما الذي جاء به إلى هنا، في غرفتي؟ نفخته، ثم صنعت قمعًا من أوراق بحثي الجامعي، لألقيه داخله، ثم ألقيه من النافذة، لكنه في كل مرة كان يتحايل ويخرج من حافة القمع الورقي، راكضًا على سطحه ومقتربا من يدي، فأسقط القمع بوجل ورعب، وأنا أفكر أن أستدعي الخادمة الفلبينية ليليان، كي تساعدني في التخلص منه، لكن العنكبوت الصغير صعد بتؤدة وأناة على الجدار متجها نحو سقف الجبس المستعار، ثم اختفى!”

أو فلتنظر معي بتمعن في صورة أخرى نسجتها منيرة في سردها، ربما كموازاة أومَهْرَبٍ من الحدث الأصيل لتخفيف ضغطاته على الروح، حتى وإن كانت استعادة لصور وأفاعيل الطفولة:

“في السابعة أذكر أنني اصطدت قبونًا أسودَ وديعًا، وهو حشرة تشبه الخنفساء لكنه يأكل من عشب البر، أعجبني أنه يأكل من عشب البحر، وقد تذكرت مقولة جدتي أن العشب ينمو مع الحكايات الحزينة، فقلت لا بد أن معدة القبّون ملأى بالعشب والحكايات الحزينة. لكني كلما وضعته على بطن كفي مشى بقوائمه الرفيعة ودغدغني”.

ولا يخفى على قارئ الرواية أن الكاتب امتلك زمام أمره في إدارة المعركة على مستويي الشكل والموضوع؛ فالموضوع الرئيس يبدو أنه موازاة بين الحب والحرب، وكما دخل غرباء إلى هذه البلاد مدججين بأسلحتهم وحيلهم وألاعيبهم، هكذا دخل الدجّال “علي الدَّحال” حياة منيرة، وتتكشف الأمور شيئًا فشيئًا، فهو في الأصل مجرد مراسل لدي مكتب الرائد الذي هو شقيق منيرة!

غير أن الأمر يتكشف بطول الرواية أننا لسنا أمام هذه الثنائية بين الحرب والحب فقط، تلك الثنائية التي أوهمنا إياها “يوسف المحيميد” في بدايات الرواية، مهما تبادل دور الراوي مع منيرة الساهي، بل تتحقق مقولة نيتشة التي صدّرَ بها روايته “الحب وسيلته الحرب، وخلفيته العميقة؛ الحقد القاتل الذي يكنه كل جنس للآخر”..

بمهارة إبداعية فائقة يضع يوسف أبطاله، ويضعنا نحن القراء أيضًا في هذه “الماتريوشكا” وعلى مستوى البناء أيضًا نجح الكاتب في تضفير القصة داخل قصة كما عرائس الماتريوشكا المتداخلة؛ غير أن الحكايات الأسطورية أوشبه الأسطورية التي تقترب من حكي “ألف ليلة وليلة” في الجلسات التي كانت تجمع منيرة الطفلة مع الجدة وأخواتها، أوما كان يَحُلُّ على خاطر منيرة الشابة الثلاثينية حين تكون في مأزق ما، مثلما في لحظات اكتشافها ألاعيب علي الدّحَّال. وكذلك حكايات مغسلة الموتى وابنها- الذي شجَّ خدَّه البرق أوالعاصفة. هذه الحكايات قد تبدو للوهلة الأولى نتوءًا غريبًا على جسد الرواية أوالحكاية الأساس. لكن هذا التداخل العابر حينًا، والمتشابك مع الخط الروائي الأساس طيلة الوقت، ساهم في تصفية الخيال من خيالاته حتى اقتربت من الواقع المحسوس، أوبمعنى آخر فرّغ الواقع من واقعيته الضاغطة ليصير خيالات أو مجرد حكي أسطوري ينزُّ من الذاكرة.

ولئن كانت “منيرة الساهي” هي الشخصية الرئيس في الرواية، أوالبطلة بحسبة هيمنتها على مجريات السرد، إن سلبًا أوإيجابًا، سواءً كانت حاضرة بلسانها، أوعلى لسان الراوي/الكاتب، أوألسنة أخرى تحكي لها وعنها. إلا أنني كقارئ للرواية لا يمكنني بأي حال من الأحوال تهميش حالة الأب “حمد الساهي” الصارم المتسامح مع منيرة المتمردة، وكأن لسان حاله يقول في المشاهد القليلة التي حضر فيها؛ أنه ترك أفعال الشِّدَّة والتوبيخ والحزم وغيرها لهذا الأخ الأكبر المتسلط محمد بن حمد الساهي، ذلك الشقيق السلفي المتشدد العائد من القتال في أفغانستان، رغم ما تثيره داخلك كلمات هذا المتزمت وأفعاله من حنق أونفور مما يفعل أويقول، لا يمكنك بالأخير إلَّا أن تتعاطف وحالته إذ أنه هو الآخر ضحية وليس هو الجاني في كل الأحوال. حتى أن نماذج مثل الأخ الغائب الرائد بجهة أمنية ما، لا تدري إن كانت الجيش أم الشرطة، ورغم أنه مسافر إلى الخارج في مهمة أوبعثة تعليمية، ستجد له حضورًا غير قليل بالرواية، وإن ندر ذكره، فهو بالتأكيد موجود طيلة الوقت في مخيلة شقيقته منيرة الراوية المشاركة بالقدر الأكبر في السرد، خاصة وأن الرواية تعتمد تقنية التذكر ما بعد الحدوثات، ومنها نعرف أن هذا الرائد المزيَّف الذي اقتحم حياتها “علي الدَّحَّال” أوالدجّال، حسب وصفها له نتاج تجربتها معه، لم يكن سوى جندي المراسلة الذي يقف خارج مكتب شقيقها. كذلك شخصية “الجدة” أم حمد الساهي التي نبتت في بدايات الرواية كضرورة سردية لتأسيس الماتريوشكا الروسية أوتلك العرائس المتداخلة، ولم نعد نراها فيما بعد إلا قبيل وفاتها بلحظات وهي تتحادث مع المخدة التي أسندتها للجدار على أنه زوجها الراحل والد حمد الساهي. غير أن الأهمية العظمى للجدة في هذه الرواية ليس في وجودها التأسيسي للزمن فقط عبر جملتها في الصفحات الأولى للرواية التي وجهتها لمنيرة وهي تمنحها القارورة “احفظي هذه القارورة فقد تكون نجاة لحزنك” أو كما جاء على لسان الساردة/البطلة:

“قامت جدتي وأخرجت من خزانتها قارورة كبيرة على حوافها نقوش هندية، وحروف غير مفهومة بلون فضي لامع، وبداخلها كرات صغيرة وملونة من الحلوى ثم ناولتني إياها، وهي تقول لي: احفظي هذه القارورة فقد تكون نجاة لحزنك”.

ويبدو أن منيرة دونما تدري جعلت من ذاتها تلك القارورة التي جمعت فيها كل أحزانها ومآسيها وأسبابها بما فيها القبون والعنكبوت وحكاية نبيلة، أوتلك الورطة التي وُضِعَت فيها مُغَسِّلة الموتى وما شاركت فيه بالإكراه من جريمة قتل للشرف تمت على مرأى منها. وغيرها مما لا تخفى دلالاته وما يُشير إليه كل منها. وعلى لسان ابن شقيقة المُغَسَّلة، تنفتح قارورة أخرى مطمورة هي حكاية أمه مغسلة الموتى أيضًا، فهي التي كانت كما سبق وتكشَّفَ لنا أن الأيام القليلة التي سبقت وفاتها كانت دراماتيكيَّة مؤسسة على الرعب ومالا يتوقعه أعتى المجرمين. وكذلك ما روته مغسلة الموتى عما حدث لها وما عاشته من لحظات رعب جحيمية وهي في سيارة قاتل ابنته بدعوى الشرف. حتى أن القتيلة الميتة منذ اصطحابها في السيارة، هي الأخرى تم تصويرها كقارورة مكتومة لم تنطق بحرف، فقط دمها الذي انساب بفعل طلقة نارية غسلت العار الذي لحق بشرف العائلة كما تصوَّر الأب أوالشقيق القاتل! كذلك فإن نزيلات دار الرعاية الاجتماعية التي تعمل بها منيرة، وقبلهم “الزميلة نبيلة وكارثة زنا زوج أمها معها” وغيرها، كل منهن قارورة مغلقة على هزائمها وإحباطاتها وما نالها من انتهاكات علي أيدي أقرب الناس لهن..

كل هذا يجعلنا نعود لجملة الجدة وهي تشير إلى القارورة: “ضعي فيها الحكايات الميتة كي تعيش”.

غير أنه يَلِحُّ على الذهن ذلك السؤال التقني الفني في آنٍ: كيف لـ “يوسف المحيميد” الروائي الرجل أن يدرك خبايا ما يعتمل في نفس أنثى؟! لم يفعل هذا فقط بل وكأنه تلبَّسَ أوتَقَمَّصَ حال، بل أدقَّ الحالات والتحولات النفسية والرؤيوية في شخصية “منيرة الساهي” تلك الأسرار التي تماثل الألغام المطمورة في تربة العقل والروح. ولا مبالغة أو غَرْو إن تصوّرَ مثلي أنه- أي الكاتب- فضفض وكشف مستورًا لا تستطيع الانثى التصريح به، وفضح- بإبداعية- مخبوءًا في دهاليز نفسية الأنثى لا تقوى- هي أي منيرة، أوأن تكون، فرضًا جدلًا، كاتبة الرواية امرأة وليس صاحبنا المحيميد على فعلها. فعلها من قبل إحسان عبد القدوس، ونجح في الحكي عن (لاحظ جيدًا ما أقول “الحكي عن”) نماذج أنثوية مثل “أمينة” في رواية “أنا حرة” و”سعاد” في رواية “نسيت أني امرأة” وغيرهما. ولكن كانت اللغة لدى عبدالقدوس- مهما بدت من نعومتها- بها بعض خشونة العقلية الذكورية، وكأنها رد فعل لممارسات خشنة فجاءت على المنوال ذاته من الخشونة وبعض الفظاظة أيضًا! أو، وكأن الكاتب ينتحي مكانًا محايدًا بالكاد هو المتفاعل من خارج الشيء. إلا أن يوسف المحيميد في روايته “القارورة” يكتب في الإنسان وبه وليس عنه، وشتّان الفارق بين “الكتابة عن الشيء” وبين الكتابة في الشيء وبه”، والشيء هنا مراد بها الإنسان أيضًا وليس الأشياء من جمادات وأمكنة وحالات، وغيرها. ورغم أنني مُدركٌ تمامًا أن “الكتابة في” من الصعوبة بمكان خاصةً وأن موضوعها ذلك الكائن “الإنسان” المتحول دومًا، المتغيرةُ انفعالاته وقناعاته بين لحظةٍ وتاليتها. في المقابل، فإن الكتابة عن الشيء هي مجرد انزلاق على سطح اللغة بمعلومات كثرت أوقلّت أهميتها، فهي لا تعدو مجرد خربشات لسطح تحته ما تحته لم تصافحه عين، تمًامًا أشبه براكب منطاد يُحوِّم أعلى مزرعة بطاطا أوبطاطس (مع أنها نباتات ثمارها جذرية أي كامنة تحت سطح الأرض) ويبالغ في وصفه لتلك الثمرة رغم أنه جاء بهذه الاوصاف من ذاكرة تجواله في الأسواق، والغريب أنه يُصرُّ على أنه يقصد ثمار البطاطا هذه والآن، أو التي تسكن تحت الأرض في هذه المزرعة!

غير أن المبدع الحقيقي هو من يتخلى عن وظيفة الكاتب، وينزل من مقصورته أومنطاده ليعيش كإنسانٍ يتأمل ويعايش ويتفاعل مع أحوال الذين حوله؛ وبالطبع لا يعني هذا أو يُفهمُ منه؛ أنني أطالب الكاتب بالتورط في أفاعيلهم، فأن تضع نفسك مكان أحدهم وماذا سيكون رد فعلك إذا ما تعرضت لمثل ما تعرض له من مواقف وما طاله من ممارسات مضادة لروحه؛ ربما هنا- وشريطة أن تدع دون أدنى وصاية مسبقة أوجاهزية للحالة أن تفرز لغتها، وبلاغة الحالة حين تصدق فنيًّا وليس الصدق الأخلاقي، تكون ذات حضور فعالية ووقع يثمر في عقل القارئ ووعيه أكثر وبشكل أقوى من طنطنات اللغة وزخرفها، فليس أقدر على تجسيد الحالة وجعلها كائن من لحم ودم، سوى لغة الحالة ذاتها. ولكي لا يكون كلامنا مجرد تنظير مجاني مرسل بلا أرضية ينطلق منها، سواءً في هذه الرواية أوخارجها في كتابات أخرى. ولأننا بصدد قراءة هذه الرواية القارورة” من المناسب أن يكون الأمثلة من داخلها بطبيعة الحال. ولننظر بتمعن لشخصية الراوي/السارد الكامنة أوالمهيمنة على كل هذه الشخصيات، ولكنها هيمنة المحبة والتفاعل، أوقل هي الحاوية لكل هذه القارورات. لذا تجلت البلاغة هنا في الحالة وكأن الحالة تكتب ذاتها بلغتها وشحنتها ورصيدها النفسي، ولهذا أيضًا لم نجد اختلافًا بينًا في اللغة، “لغة الحالة” سيّان إن تولى الراوي/ السارد دفة الأمور وحكى الحالة، أوكانت الحالة هي الراوي كما في حالات منيرة ونبيلة ومغسلة الموتي وابنها، حتى الصورة الأكثر سلبًا وقتامة ويمثلها الشقيق المتزمت المتشدد محمد بن حمد الساهي، لا تملك إلا أن تنظر له أنه هو الآخر صورة أخرى لضحايا القارورة الأم “المجتمع بتقاليده وثقافته ومعطياته وسماحياته للذكر أكثر من الأنثى” فاللغة هنا محملة بالشعور النفسي الضاغط الذي لا يبين هكذا مباشرة مثلما الحال في اللغة المباشرة، ولكنه هنا ينز أويرشح من كل حالة كرشح تسرُّبِ الرطوبة إلى جدار قديم.

والتحولات على مستوى شخصية منيرة الساهي قد تكون بدافع داخلي نتاج ما حاق بها، أو بدوافع خارجية حتى لو كانت تلك الدوافع آتية من بنات ونساء غريبات لاجئات سليطات اللسان:

“إذ كنت وزميلتي سامية نقوم بتلبية حاجات الأسر الكويتية المشردة من بلادها، وقد تم جمعهم في ملعب الملز لكرة القدم، أذكر أننا كنا نوزع عليهم البطانيات واللحف والوسائد، ونقدم للنساء الفاكهة الطرية، وما أن نبتعد قليلاً عنهن، حتى يطلقن كلامًا جارحًا إذ يعبن علينا اننا ذليلات خاضعات، ولا نملك حتى أن نقود السيارة بأنفسنا” إلى أن تلقي إحداهن بما يشبه القنبلة في وجه منيرة “أنت مثل المشردة في بلادك” كانت جملتها قوية ومؤثرة، قالت ونحن ندير ظهورنا خارجات؛ إننا لا نملك حتى أن نقود سيارة، لا بد من أحدٍ يقودكن”. لعل عبارات مثل هذه كانت دافعًا لمنيرة كي تشارك في مظاهرة نسوية لقيادة السيارات رغم ما تعلمه مسبقًا من توبيخ ستلقاه على لسان أخيها المتزمت والجهادي السابق محمد بن حمد الساهي!

في الأخير، وفيما يبدو لي أن حالة ووجود القارورة لا يتوقف فقط عند هذا الشكل المتعارف عليه سواءً كان مصنوعًا من الزجاج، أوالفضة، أوحتى من الخزف، بل يتجاوزه إلى تلك القارورة الكبرى أوالمكمرة التي يمثلها المجتمع وداخلها قارورة العائلة، وبداخلها هي الأخرى قارورة الأسرة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدِّ، فكل فرد في هذه الأسرة أو تلك؛ صار قارورة مغلقة على أحزانها ومآسيها وإخفاقاتها وهفواتها وأخطائها.. إلخ إلخ.. كل قارورة محكومة إذن من المجتمع بثقافته المتوارثة فيما تمثله من قيم وعادات وتقاليد لا تتناسب وطبيعة العصر حول أرواح الإناث والرجال على السواء، وإن بدت آثارها لدى الأنثى بشكل أفدح، ولا هي أيضا تلك القارورة التي منحتها الجدة لمنيرة الساهي كي تضع فيها أسرارها وأحزانها وحكاياتها، ولا هي تلك القوارير المتوالدة عنها أو المتوازي وجودها في أماكن أخرى وداخل صدور بنات كثيرات وليس فقط منيرة الساهي وحدها، فهي سواءً كانت حالة واقعية لفتاة بالاسم ذاته أوغيره؛ فهي محظوظة إذ أنها وقعت بين أيدي كاتب مثل يوسف المحيميد، وهذا ما تبدّى لنا في قارورات متعددة ومتنوعة الجنس؛ كما في “حالة نبيلة مع زوج أمها” و”ما كفنته مُغَسِّلة الموتى داخل صدرها” وكذلك حالة ابنها؛ تلك الحالات التي أسالتها قارورته التي كسرها بالحكي لمحمد الساهي عما حدث من أمه وما أصابه وأصابها بعد موتها”.. غير أننا في الأخير أمام القارورة الأعظم وهي هذه القارورة الإبداعية للروائي يوسف المحيميد، وهي التي حوت كل هذه القارورات، وعتَّقتها لتخرج لنا روح نبيذٍ معتقٍ لا يُسكِر لكنه يساعد كثيرًا في الإفاقة والصحو من غفلات كثيرة.

إذعان صغير.. ذكريات الأمس المقبل

..ما هو الحدُّ الفاصل بين أن تحكي أوتكتب قصة؟! أن تحكي أي أنك تقول شفاهةً دون هدف محدد …